一緒に入ったもののうち「出過ぎているな。嫌いだな。」と あなたが感じる味をコーヒーの雑味と言います。

出過ぎた味の具体例は、つぎの4つです。

- 冷めると、強い酸味がある

- 冷めると、強い苦味がある

- イガイガする えぐみが残る

- 舌に渋みが残る

嫌いな味が出たときは、原因を知り雑味を少なくする方法を知らないと美味しいコーヒーになりません。

本稿を読めば「90度以上のお湯を注げばどうなるのか」「細かく挽き過ぎればどうなるのか」がわかります。

» ここで先に結論をお伝えすると

嫌いな味を感じたときは、

淹れるときに以下4つの原因を確認してください。

- 豆を細かく挽き過ぎない

- 90℃以上のお湯を注がない

- 古い豆を使わない

- 不良豆がある豆を使わない

「挽き具合を調整する」

「温度を85℃くらい下げる」

だけでも実践すると、あなたは美味しいコーヒーが飲めます。

今後「雑味を気にしたくない。」と思うのでしたら対処方法を覚えて焙煎したてのコーヒー豆で淹れてください。

目次

「コーヒーの雑味の原因3点 |知っていますか?」の記事をご紹介!

雑味が出る おもな原因は4つ

- 沸騰直後から90℃以上の熱湯をコーヒー粉に注ぐ

- コーヒー豆を細かく挽き過ぎる

- 焙煎してから日数が 相当経過をしている

- ハンドピックが されていない豆を買う

ドリップしたコーヒーに雑味を感じたときは、この4つの原因を改善してください。1番と2番目の項目は、あなたでもすぐに改善ができますね。

— 補足 —

新しい事実があり、項目の4番目として追記しています。「原因4点」として読み進めてください。

雑味が多いコーヒー豆と粉

- 脂質酸化が進行したコーヒー豆・粉

- いつ焙煎したのか不明。日数も相当経過し鮮度が悪い豆

脂質酸化が進行しているコーヒー豆・粉は、スーパーなどの小売店で販売されています。

賞味期限の表示を目安に新鮮だと思われる商品を買っても、品質が悪くなっている物があります。賞味期限表示は、製造メーカーや販売店の経営方針・思惑により決定をされているからです。

買う前から品質が悪いのならば「いったい、どこで買えば良いの?」と思われるでしょう。

コーヒー豆は品質を買う

安心してコーヒー豆の品質を買えるところは、焙煎したてのコーヒー豆を販売している自家焙煎店です。自家焙煎店は、コーヒー豆を大量に在庫せず、必要量のみ焙煎していると思われるからです。

コーヒー豆の回転日数は短く そして新鮮で、お湯を注ぐとコーヒー粉が良く膨らむ事実があるからこそ、ご納得いただけるでしょう。

一方、自家焙煎店がわも、お客さんが品質を気にしてお買い物をしているのを知っています。「良いコーヒー豆を買おう。」と考えたら、お近くの自家焙煎店へ出かけてみてください。

味わいに敏感なかたは、新鮮なコーヒー豆を購入すると、雑味に関する悩みの8割は解決します。

残りの2割は、コーヒーの淹れかたにより決まるのです。

雑味のないコーヒーにする作業を止める

- 沸騰直後から90度以上の熱湯を、コーヒー粉に注ぐ

- コーヒー豆をコーヒーミルで、過度に細かく挽く

「どのていどの雑味なら問題なく飲めるのか。」というのは、ひとによります。

ただ、止めるとコーヒーの味がきれいになります。さらに、まろやかさとコクを感じられるでしょう。

自家焙煎店がわとしては、この作業のお手伝いはできません。あなたにご理解いただいて、作業してもらうしかないのです。

雑味を少なくする改善方法は、こうです。

- お湯の温度は、88~85℃くらいにする

- コーヒー豆は、粗目に挽く

昨日までの味わいと比べてください。

お湯の温度には「こうしなければならない。」という決まりはないからです。あなたが美味しいと感じられるお湯の温度でコーヒーを淹れてください。

ただ『お湯の温度が高いほど水の分子間が広がるので、平衡になるまでコーヒー成分は移動する』を思い出してください。

挽き具合の確認方法

あなたの嫌いな雑味のひとつである渋みが「出過ぎているなぁ。」と感じたらー。コーヒー粉に90℃以上のお湯を注ぐのを止めましょう。

なぜなら、90℃~100℃のお湯は、水の分子と分子の距離が長く、酸や苦みなど さまざまなコーヒー成分を溶け込ませやすいからです。

お湯の温度が下がれば、水の分子間の距離も狭くなり、コーヒー成分を取り込む量が少なくなります。少なくなれば、きれいなコーヒーの味になります。

まろやかな味わいにするのであれば、85℃くらいのお湯でコーヒーを淹れてみるといいですよ。きわだつ苦味や出過ぎた味わいが少なくなります。

ただ、85℃くらいのお湯でも「味が出過ぎている。」と感じるひともいます。

- 苦味

- 酸味

- 渋み

- ほどよい苦味

- 黒糖やカラメル系のほんのり甘苦

- ドライフルーツのベリー系

- かんきつ類で、ミカンやオレンジの

- ドライフルーツのナッツ系

止めれば雑味が少なくなるのです。

お湯の温度の下げ方

誰にでもできる、とても簡単な方法を2つご紹介します。■■■ 直ぐに温度を下げる方法

用意をする道具は3つ

●温度計・デジタルが理想

●マグカップもしくはサーバー

●ドリップポット

- お湯を沸かす

- 沸騰したお湯をマグカップへ移す

- マグカップ ⇒ 直ぐに移す ⇒ ドリップポットへ

- 温度計でお湯の温度を測る

- 温度は87℃~84℃位になります

手 順

- 直ぐに温度を下げる方法は、とても簡単なのでオススメです。

- ただし、使用するマグカップ・お湯の量により温度の下がり具合が違います。

- 少し温度が高いようでしたら30秒待てば1℃は下がります。

■■■ メリット

次の方法をご紹介します。

温度を下げるのに時間が掛かる手順です。

なので、最初にお湯を冷ましておいて、他の準備を進めましょう。準備ができたころには、お湯の温度は下がっています。

■■■ 適温になるまで時間が掛かる方法と手順。

用意をする道具は1つ

●時 計・デジタルタイマーが理想

- 正しくお湯の温度を知るためには、温度計があればベスト!!

- 温度計が無いときは、秒針がある時計もしくはデジタルタイマーを用意しましょう。

- お湯を沸かす

- ドリップポットへ移す

- 適温になるまで90秒ほど待つ

- ドリップをスタート

手 順

- お湯を粉に注いでみて、まだ大きい泡がブクブクと出るのでしたら、もう少し1~2度お湯の温度を下げないとダメ。

- お湯が適温になるまで、90秒+30秒に延長してみましょう。

- 延長してみてダメだったら、90秒+30秒+30秒~という具合に、適温を探しましょう。

- 繰り返せば『何秒でどのくらい下がるのか』がわかってきます。

補 足

■■■ メリット

『90秒+30秒+30秒・・・延長の繰り返しになってしまうのはー』焙煎直後のコーヒー豆にはよくあること。

確率の問題で、そう遠くない繰り返し回数で適温がわかります。適温わかれば、適温に達するまでの秒数を紙に書いておきましょう。

あなたのお好きな味にするためにはトライ&エラーで続けましょう。

ぜひ、実施してみてください。

次は、雑味について解説をします。

コーヒーの雑味とは個性

個性とは、国語辞典で調べてみるとー。●他の物と違った、特有の性質・性格。個体に特有の性質。特性。

味については、個体に特有の性質の集まりを総称して、雑味と言う言葉で表現しているのです。

「雑味が多いコーヒーだな」と思われるときは、過度の苦味・酸味・渋みなどの個性・性質で決めています。つまり過度の個性が、好か Or 嫌いかです。

好き嫌いのことを、嗜好と言います。そして、嗜好は人によって違います。

人によって好みが違うから、コーヒーは〇〇〇と言います。を、次で解説をします。

コーヒーは嗜好品と呼ばれている理由

言葉の説明 / 嗜好品とは。●栄養を取るためでなくて、欲しくて・好きで、食べたり飲んだりするものです。

雑味はあなたの嫌いな味なので、雑な味としか呼ばれなくなります。雑味のなかに入っていたのがとても美味しい微量成分だとしてもです。

嫌いな味はキライな味でしかないのです。

同じコーヒーを他の人が飲んで、美味しい個性だとしても、あなたの味覚には嫌いな味 = 雑味でしかありません。

これがコーヒーは嗜好品だと言われている理由です。

なので、人によって好みが違うからコーヒーは嗜好品と言います。

嗜好品が前項目の答えです。

ここまで読まれて、「雑味が嫌いなのなら、すべて取ればいいのでしょう?」と、思っていませんか?

次は、雑味を全部取ってしまうと、を解説します。

雑味の取り過ぎは残念な味になる

が、混在して入っています。

雑味を構成している うま味と嫌いな味のバランス具合は食材の個性です。

なので、雑味の全てを取り過ぎてしまうと、コーヒーらしさは無くなってしまうでしょう。

確かに色も付いてコーヒーとわかるけれども、なんだか残念なコーヒーだなと感じてしまいます。

なぜなら、コーヒーの雑味・個性をすべて取り除くわけですからね。

あなたの好きな味である甘味・コク・ドライフルーツ感・チョコレート感も含めて、全部取り除くので残念な味になるのですよ。

とても重要なので、覚えておいてください。

次は、お湯の温度と雑味について、参考になる良い文献・論文がありますからご紹介をします。

温度と雑味についての文献・論文

言葉の説明 / クロロゲン酸とは。●コーヒー豆に含まれる植物由来のポリフェノール・抗酸化物質の一種

●ポリフェノールはスーパーオキシドや一重項酸素を無毒化する作用がある

●酸味とわずかな渋味を示す

下記がご紹介をする、『お湯の温度と雑味についての文献・論文』です。

コーヒーの抽出条件や水の違いが味に及ぼす影響を官能評価を基に検討し,さらにコーヒー中のクロロゲン酸量と酸味との関連性を検討した。

3種類のコーヒーにおける湯の温度の違いの官能評価では,ほとんどの評価項目で有意な差はみられないが,2種類のコーヒーにおいては温度が高い方が色が濃かった。

85℃の抽出では評価が低くなる傾向が認められ,抽出器具では,コーヒーメーカーの評価が有意に低かった。それは, クロロゲン酸量が少なく, 酸味が弱いことによるものと考えられる。

水の種類では,2種類のコーヒーで硬水の総合評価が有意に低くなった。理由として,硬水を用いると,苦味が強く,酸味が弱いためと考えられる。

クロロゲン酸量と酸味は正の相関が認められた。従って,クロロゲン酸量は酸味の指標になることが明らかになった。

著者関連情報 尚絅学院大学:和泉 眞喜子 著: 高屋 むつ子 著

コーヒーの味に及ぼす抽出条件およびクロロゲン酸量の影響 より引用

次に、雑味についての文献・論文を解説します。

文献・論文を解説

コーヒー豆にはポリフェノールの一種であるクロロゲン酸が入っています。文献・論文に登場する実験は、お湯の温度の違いでコーヒーからクロロゲン酸量と酸味について観察をしています。

3種類のコーヒーにおける湯の温度の違いの官能評価では,ほとんどの評価項目で有意な差はみられない

温度が違うお湯を3種類 用意をしています。そして人間の感覚である視かく・聴かく・味かく・嗅かく・触かくなどを用いてコーヒーの品質を判定しています。

観察結果は。

2種類のコーヒーにおいては温度が高い方が色が濃かった。

コーヒーの温度が高い方が多くの微量成分が抽出され、色も濃く出ていた、といった結果です。

多くのコーヒー好きな人が「温度が高いと良くでるよー」と、言っているのと同じ観察結果ですねー。

次に、実際のお湯の温度について観察をしています。

85℃の抽出では評価が低くなる傾向が認められ,抽出器具では,コーヒーメーカーの評価が有意に低かった。

それは, クロロゲン酸量が少なく, 酸味が弱いことによるものと考えられる。

■ 言葉の意味 / 認められ ⇒ 『有ることが確かだと見てとる』

クロロゲン酸量が少なくて酸味が弱くなる、お湯の温度のポイントは85℃ですね。85℃が確かだと示しています。

私は毎日 焙煎度合いの異なるコーヒーをドリップしていて、やはり焙煎度合いにより適温の違いを感じていました。

焙煎度合いによりますが、温度89℃を下回る辺りから味にまろやかさとコクが出てきます。なので、私の美味しいさを感じる感覚と、文献・論文の評価が同じになります。

そしてコーヒーメーカーを使って観察もしています。ですが、コーヒーメーカーの機種がわからないので何とも言えません。

通常はコーヒーメーカーから出てくるお湯の温度は90℃以上設定が多いです。なので、たぶん温度設定が低い機種だったのではないでしょうか。

次は、85℃のお湯について文献・論文で観察をされています。

それは, クロロゲン酸量が少なく, 酸味が弱いことによるものと考えられる。

実験結果 85℃の抽出と実際に私が考えている抽出適温 89℃以下とでは、理想の温度帯が同じ。

つまり、85℃でドリップを開始するとクロロゲン酸量が少なくなり、酸味が弱くなりますよ。と、観察結果がでています。

やはり90℃以上のお湯は良くないですね。

次は、結論です。

クロロゲン酸量と酸味は正の相関が認められた。従って,クロロゲン酸量は酸味の指標になることが明らかになった。

正の相関とは、2つの変数のどちらかが増えるとき、もう片方も増える関係があると言った意味。

文中の「従って~~~」からが、観察結果の発表。そして指標とは、めじるしのことです。

解説をすると、クロロゲン酸量は酸味の多い少ないの、目印。つまり「クロロゲン酸量によって酸味の感じ方が変わるのがハッキリした」と、言っています。

90℃以上~沸騰直後の熱湯をコーヒー粉に注ぐと、クロロゲン酸量が増えるので、多くの方が雑味を感じると実験者は考えています。

つまりお湯の温度が高くなると、クロロゲン酸量も多くなり酸味を感じやすくなります、と言っています。

クロロゲン酸量も多くなり酸味を感じやすくなりますと言うのは、数字でハッキリと増える量を示していません。

なので、クロロゲン酸量と酸味量は、ぼんやりとしかわかりません。

酸味は個人差もありますから、実験者が飲んでみての観察結果なのでしょう、と私は考えます。

85℃付近の短所と長所

1杯のコーヒーから検出される香り成分は300種類前後あり、香り成分のバランスによりコーヒーの香りが生まれます。

300種類ほどの中から、いちばんコーヒーの香りに近いと言われているのが、2-フリフルチオールです。

お湯の温度により、2-フリフルチオールを含めて、約300種類ある香り成分の放出量が決まります。そして香り成分は温度が高いほど多く放出をされます。

雑味もテンコ盛りを避けるためには、85℃付近までお湯の温度を下げる必要があります。

しかし、85℃付近までお湯の温度を下げる方法は、『香りがほんの少し弱くなる』と言うデメリットが起こります。

85℃付近までお湯の温度を下げる方法

■■■ デメリット

■■■ メリット

沸騰と85℃付近の温度は、どちらが良い・悪いではなくて好み 嗜好です。

●沸騰でドリップをして、雑味をガマンして飲むのか

●85℃付近まで温度を下げて、毎日 まろやかな味を楽しむのか

『雑味が出る解決策は熱湯を止める』と、私は解説をしています。

しかし、最終的にコーヒーの味を決めるのは、飲むひとの好み。あなたの嗜好で雑味を加減してください。

私は、毎日 まろやかな味を楽んで、毎日 気分良く出勤をしたいですね。

次はここまでを、まとめます。

文献・論文のまとめ

コーヒードリップは、お湯の温度が85℃から開始。反対にコーヒー粉に90℃以上~熱湯を注いでしまうと、あまり好まない味の個性・クロロゲン酸が、たくさんドリップをされます。

あまり好まない味の個性・クロロゲン酸関連の成分を、お湯に溶け出しやすい順に、並べて書いておきます。

- クロロゲン酸(酸味と渋み)

- クロロゲン酸ラクトン類(中煎り焙煎の苦味)

- ビニルカテコールオリゴマー(深煎り焙煎の苦味)

- ビニルカテコールポリマー(質の悪いお焦げ)

お湯の温度による雑味の感じかたは個人差があります。なので、出来たコーヒーを飲んでみて嫌いな味がでていると、85℃を基準に温度を調整しましょう。

以上がご紹介をした、文献・論文のまとめです。

見分け方を解説

ここでは、コーヒー粉を挽き過ぎたときに感じる味4つを挙げます。

-

●過度の苦味

●過度の酸味

●過度の渋み

●舌にまとわりつくような、えぐみ

上記のような過度の微量成分・雑味が出過ぎているなぁ・・・と感じたらー。

すぐに「細かく挽き過ぎていないか」コーヒー粉の挽き具合の確認をしましょう。大抵は挽き過ぎ、つまり あなたが思っている以上の細挽きになっています。

微粉のもとは挽き過ぎが原因

安価なコーヒーミルの挽き具合・粒度は、粗目から粉砂糖くらいの微粉まで、バラツキが多い傾向です。最小粒度・粉砂糖くらいの微粉は、雑味がでるもとになり、多過ぎると味わいを悪くします。

理由は非常に小さな微粉は、お湯に触れる表面積が多くなっているので、不味い成分が多く出やすいからです。

そのうえ微粉は、ペーパーフィルターの目詰まりを引き起こす要因にもなり、さらに強い酸味やえぐみ、苦味や渋みが抽出されるようにもなります。

それに対して金属フィルターでドリップをしたときは、微粉がフィルターの目を通過してしまい、ザラザラとした舌触りが感じられるのです。

挽き過ぎの改善方法は、挽き具合を合わせる

改善方法は 挽き具合をあわせること。

雑味を感じなくなるまでコーヒーミルの挽き目ダイヤルを戻せば良いです。戻すというのは、挽き目を粗挽き方向へダイヤルを回します。

そうすれば、好みの挽き具合に近づいて微粉も少なくなり、出過ぎた雑味も減ってくるはずです。

次は、コーヒー粉の挽き具合の目安を解説します。

挽き具合は全国共通なの?

■ 言葉の意味 /前の項目で『粗挽き』と書いています。

しかしながら、粗挽き・中挽き・細挽きの挽き具合は、全国共通ではありません。

ハッキリとした基準もないのです。さらに、店舗によってコーヒー粒度の大きさは まちまちで「だいたい これくらい」という表現方法。

なので「どの位の大きさなの?」と、迷うひとも多いです。

そのため、自由に『粗挽き・中挽き・細挽き』の挽き具合を探して、決めればいいです。

挽き具合をあわせる方法

挽き具合をあわせる方法を読むときの注意点家庭用で使われているコーヒーミルは、

・手回し式 ⇒ 手で回すもの

・プロペラ式 ⇒ プロペラが横に回り、秒数で挽き具合が決まるもの

・ダイアル式 ⇒ ダイヤルを回して、粗挽・細挽が決まるもの

以上の3つが多いです。

挽き具合を合わせる方法と手順には、挽き目ダイヤルという言葉を使って説明をしています。挽き目ダイヤルは、ダイアル式コーヒーミル(カリタ・ナイスカットGなど)で使われる言葉です。

そのため、手回し式やプロペラ式の人は、わからないかもしれませんね。

そこで、挽き目ダイヤルを次の言葉におき換えて、文をお読みください。

・手回し式 ⇒ ハンドルのつけね近くにある調整ダイヤルの目盛り

・プロペラ式 ⇒ 秒数、ゆえに時間で使わている秒数

に、おき換えてください。

具体的には、『コーヒーミルの挽き目ダイヤルを 1目盛り小さくする』という文だと、1目盛り細かく挽くことです。この文をプロペラ式におき換えると、コーヒーミルの刃を回転させる秒数を1秒遅くするなどです。

では、挽き具合を解説します。カリタナイスカットGのダイヤルを想像してください。

雑味をすくなくして、挽き具合をあわせる方法と手順

- コーヒーミルの挽き目ダイヤルを、1目盛り小さくする

- 小さくした粉を使って、コーヒーを作って飲んでみる

- コーヒーの濃さ・雑味加減が良ければOK

- コーヒーの濃さが物足りなければ、挽き目ダイヤルを1目盛り小さくする

- 小さくした粉を使って、コーヒーを作って飲んでみる

- コーヒーの濃さ・雑味加減が良ければOK

- 手順・1番に戻り、好みの味になるまで繰り返す

- 反対に雑味を感じられると、挽き目を1つ元に戻す

- ここまでの挽き具合が、あなたの限界 挽き具合となります。

- これ以上、濃さを求めて挽かないこと!! 飲めなくなります。

あなたの好きな味になるまで繰り返します。

あとは確率の問題で、だいたい2~3回ほど繰り替えせば、好みの味に近づきます。

好みの濃さに近づいたらー。

近づいた挽き具合が、好みの味がでる挽き目です。好みの味がでる挽き目を、あなたの目安にしてしまえばいいです。

目安になる挽き具合の呼び名と、味の違いを表にしています。参考にしてください。

| 挽き具合 | コーヒーの味 |

|---|---|

| 粗挽き | スッキリ・甘い香り・キレ |

| 中挽き | スッキリ・甘い香り・コク |

| 細挽き | 酸味・苦味・強い香り |

| 適度の細挽き | 酸味・苦味・えぐみ・強い香り |

次は、好みのダイヤル幅の決め方を解説します。

味の違いを決めるダイヤル幅の目安

例えば、「粗挽き~中挽きの間のダイヤル幅は2目盛りが良い」と、あなたで自由に決めて目安にします。決めた目安の挽き目でドリップをして、コーヒーを飲んでみる。味が好みと合っていれば、「ここが私の粗挽きの位置」と、決めましょう。位置を決めたら、挽く都度 自分で決めた目安のダイヤル幅で挽き具合を調整します。

大切なのは自分で決めた目安でコーヒー豆を挽いて、出来上がったコーヒーの濃さが自分の好みで、雑味が少なければ良いのです。

コーヒーは嗜好品なので、あなたの好きな味になっていれば OK! です。

質問「粗挽きだと味が薄くなるのですが」

でも「コーヒー粉を粗挽きにすると味が薄くなるのですが・・・」と言う声もあります。確かにコーヒー粉の挽き目を粗くすれば、スッキリと飲みやすい濃さになります。しかし雑味の多さとコーヒーの薄い・濃いは対立をしています。

-

●コーヒーが濃い・飲みにくい ⇒ 雑味が多くなる

●コーヒーが薄い・飲みやすい ⇒ 雑味が少なくなる

どちらが正解と言うのではなくて、嗜好 好みです。

雑味の多さとコーヒーの薄い・濃いは対立しているので、あなたにとって美味しいコーヒーの味を選択すれば良いです。

「コーヒー粉を粗挽きにすると味が薄くなるのですが・・・」の回答としては。

と、言った作業だけで、抜群にコーヒー香味が安定します。

この作業は、多くのコーヒー好きな方がやっている、美味しく飲むコツです。ぜひ、お試しください。

次は、ご参考にして欲しい良い論文がありますから、解説をします。

粉の挽き具合と味の関係・論文解説

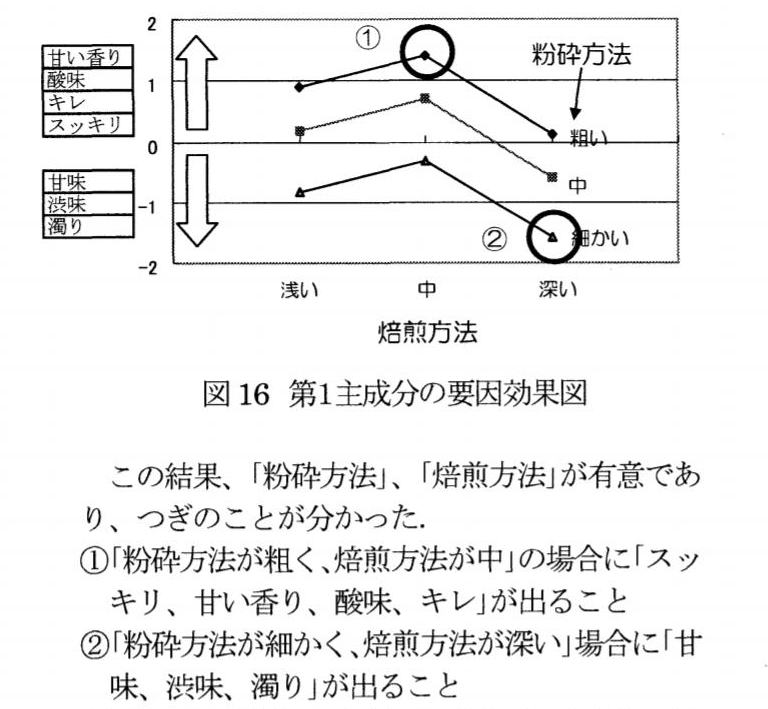

研究論文『コーヒーの嗜好に関する工学的解明』では、挽き具合と味の関係の実験検証を行っています。なるほどと納得していただくのに良い論文なので、ぜひお読みください。筆者らは、真の特性である嗜好について、コー ヒーの味の官能評価 を「香り、味、外観、その他 ⇒ 好み」の総合バランスで仮説的検証を行い、更には嗜好を考慮したコー ヒーの入れ方を実験によって捉える研究を試みた。

著者略歴

星野 裕(財団法人 日本規格協会・金沢大学大学院 自然科学研究科博士後期課程)

花村和男(アイシン精機株式会社TQM・PM推進室副参事)

広瀬幸雄(金沢大学大学院 自然科学研究科教授)

PDF・コーヒーの嗜好に関する工学的解明 様 より引用

上図は研究論文で『コーヒーの嗜好に関する工学的解明』。引用をさせていただいたのは、コーヒー粉の粉砕方法・異なる挽き具合で感じる味です。

『コーヒーの嗜好に関する工学的解明』では、粉砕方法に焦点を当てています。

-

コーヒー豆を

●粗く挽く

●細かく挽く

と言った条件設定にして、コーヒーをドリップしています。

| 挽き具合 | 焙煎度合い | コーヒーの味 |

|---|---|---|

| 粗挽き | 中煎り | スッキリ・甘い香り・コク |

| 細挽き | 深煎り | 甘味・渋み・にごり |

表の右側が、挽き具合の違いによる、コーヒーの味の違いを表現しています。

実験結果として

「粉砕方法が粗く、焙煎方法が中煎り」の場合に「スッキリ・甘い香り・酸味・キレ」が出る結果

コーヒー粉は粗いので、お湯に触れる表面積が少ない。

粗いために雑味も出にくく、スッキリした味と味になるのが論文により証明されています。

「粉砕方法が細かく、焙煎方法が深煎り」の場合に「甘味・渋味・濁り」が出る結果

コーヒー粉は細かいので、お湯に触れる表面積が多い。

細かいために雑味も出やすく、渋みや濁りが出ているのが論文により証明されています。

細かく挽いたときの焙煎度合いは深煎りで実験をしています。なので「甘味・渋味・濁り」の味覚結果になったのでしょう。

焙煎度合いが浅煎り~中煎りのときの味覚結果も知りたいですね。

表をご覧いただければ、昨今 多くのコーヒー好きな方が伝えてきた『コーヒー粉は粗挽きが美味しい』の名言は的を得ていますね。

もちろん嗜好により「粗挽きは嫌いだ」と、言った声もあるでしょう。

しかし、雑味を感じる方にフォーカスをするのであれば、コーヒー粉は粗挽きが美味しいが正解なのではと、私は考えています。

挽き過ぎるのも野菜のみじん切りもと同じ

コーヒー豆を細かく挽き過ぎるのも、野菜をみじん切りにするのも同じです。つまり、食材を細かく切るほど、お湯に触れる表面積が増えます。そのため、より雑味が出やすくなります。

先ほどの味噌汁の例も一緒。

野菜をみじん切りにして、グラグラとお湯を沸かしてみましょう。とても多くの雑味がお湯に浮いて出てきます。

コーヒーも同じで、細かく挽くと熱湯に触れる表面積が増えるので、雑味も多く出てしまうのです。

シルバースキン・渋皮も渋みの原因ですが

コーヒー豆には挽いたあとで混じってくる不純物で、白っぽい皮のような物があります。シルバースキン・シルバースキンが入ったままだと渋味が出たりします。

シルバースキンは、吹き飛ばすとある程度は除去できます。

-

渋皮を吹き飛ばす方法としては

●口で吹く

●うちわで扇ぐ

●ドライヤー送風モードを調整して利用

などです。

しかし、吹き加減・送風加減によりコーヒー粉が飛び散るでしょう。

ご自分でコーヒーを挽いたあとに、シルバースキン・渋皮を完全に取り除けば、確かに渋みの少ないコーヒーになります。

でも、実際に毎回コーヒーを入れる都度、シルバースキン・渋皮を取り除く作業ができるのか? 想像をしてみましょう。

気にならなくなるまでシルバースキンを取り除くためには、豆を挽いたあとに、お皿の上にならして置いて吹かなければなりません。

理由は、ペーパーフィルターの中に入れてしまうと、取り除けないからです。

実際に試してみればわかります。とても優しく吹かないと、コーヒー粉が飛び散ります。毎回 吹き飛ばし手順を加えるなると、コーヒーを飲むのが面倒になりますよね。

なのでシルバースキン除去は、ほどほどで良いですよ。

そんなにシルバースキン・渋皮の混入を気にしなくても良いと、私は思います。シルバースキンよりも、微粉が多く入らないようにするのが雑味を少なくする近道ですよ。

雑味を感じないブレンド比率で作っていますが

ここで詳しくご説明しても、ご家庭で「コーヒー豆を挽いているところ」「お湯の温度調整しているところ」を私は観られません。

多くの雑味が出ないようにコーヒー豆を製造しています。

例えばブレンドコーヒーの場合ですと。

コーヒードリップが上手くできなくてもブレンド比率 / ブレンドレシピを調整して、少ない雑味で美味しく飲めるように作っています。

しかし、ブレンド比率の調整も限界が来ます。微調整の許容範囲を超えると、どうしても調整が効かないのが実情。

ですからコーヒードリップのときは、いつも2つのコトを、心掛けておいてください。

次からは、流通の過程が起こしている雑味を解説します。